こんにちは。定価の真実・賢い買い物術、運営者の「くろっぺ」です。

最近、ドラム式洗濯機や高機能ドライヤーなどのパナソニック製品を買おうとして、ネットで情報を調べている方が増えていますね。特に「パナソニック 指定価格 値下げ時期 失敗」といったキーワードで検索されている方は、おそらくお店に行って「値引きできません」と言われて戸惑ったり、いつ安くなるのか分からずに購入を迷われているのではないでしょうか。

かつては、家電量販店に行けば店員さんと交渉して端数を切ってもらったり、ポイントを上乗せしてもらったりするのが買い物の醍醐味でした。しかし、パナソニックが導入した新しい販売ルールによって、その「常識」が通用しなくなっています。「待っていれば安くなるはず」と思ってモデル末期まで待ったのに価格が変わらず、結局欲しい商品が手に入らなかった…なんていう「失敗」をしてしまう方も少なくありません。

でも、安心してください。この制度は決して消費者にとってデメリットばかりではありません。仕組みを正しく理解すれば、損をせずに納得のいく買い物ができるようになります。

記事のポイント

- なぜパナソニック製品だけ値引き交渉が一切できないのか、その裏事情

- 指定価格商品でも価格が下がる「本当のタイミング」と狙い目の時期

- 従来の買い方(モデル末期待ちなど)で損をしてしまう典型的な失敗パターン

- これから家電を買う人が知っておくべき、新しい時代の賢い購入戦略

パナソニック指定価格、値下げ時期と「失敗」の理由

まずは、なぜ私たちがこれまで通りの感覚で買い物をしようとすると「失敗」してしまうのか、その根本的な原因を掘り下げていきましょう。「お店に行けばなんとかなる」と思っていると、痛い目を見てしまうかもしれません。制度の裏側にある仕組みを知ることで、無駄な交渉や待ち時間を減らすことができます。

なぜ値引き交渉ができないのか?

家電量販店の売り場で、こんな経験はありませんか?

「この洗濯機、予算オーバーなんですけど、もう少しなんとかなりませんか?」 そう店員さんに相談したところ、以前なら電卓を叩いてくれた店員さんが、申し訳なさそうにこう答えるのです。 「本当に申し訳ありません。こちらの商品はメーカー指定価格となっておりまして、当店では1円もお値引きができないんです…」

私も最初は耳を疑いました。「量販店なのに定価販売?」と。しかし、これは店員さんが意地悪をしているわけでも、そのお店が強気なわけでもありません。パナソニックの指定価格対象商品(主に高価格帯の白物家電)に関しては、日本全国どのお店に行っても、どの通販サイトを見ても、価格は完全に統一されています。

ここがポイント

「交渉すれば安くなるかも」という期待を持って何店舗も回るのは、指定価格商品に関しては完全に時間の無駄になってしまいます。この「徒労感」こそが、多くの消費者が最初に感じる「失敗」の正体です。

指定価格制度の仕組みを解説

では、なぜ独占禁止法に厳しい日本で、メーカーが販売価格を固定することが許されているのでしょうか?ここには、商売の仕組みの大きな転換があります。

従来の家電流通では、販売店がメーカーから商品を「買い取り」していました。一度仕入れた商品は販売店の持ち物になるため、売れ残るリスクは販売店が負います。だからこそ、店側は「在庫処分セール」や「決算セール」で赤字覚悟の値下げをしてでも、在庫を現金化する必要があったのです。

しかし、指定価格制度では、メーカーであるパナソニックが在庫のリスクをすべて負っています。

| 項目 | 従来の仕組み(買取り) | 指定価格制度 |

|---|---|---|

| 在庫リスク | 販売店が負う(売れ残りは店の損失) | メーカーが負う(売れ残れば返品可) |

| 価格決定権 | 販売店(自由に値下げして処分可) | メーカー(指定した価格のみで販売) |

| 値下げの動機 | 在庫を減らすために店が独自に行う | 店側に値下げする理由も権限もない |

販売店にとっては、売れ残ってもパナソニックに返品すれば良いだけなので、身銭を切って値下げをする必要がありません。むしろ、勝手に値下げをすることは契約違反になります。メーカーが在庫リスクを負担することで、法的に正当な形で価格をコントロールできるようになったのです。(出典:公正取引委員会『流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針』)

価格が下がる「失敗」製品とは?

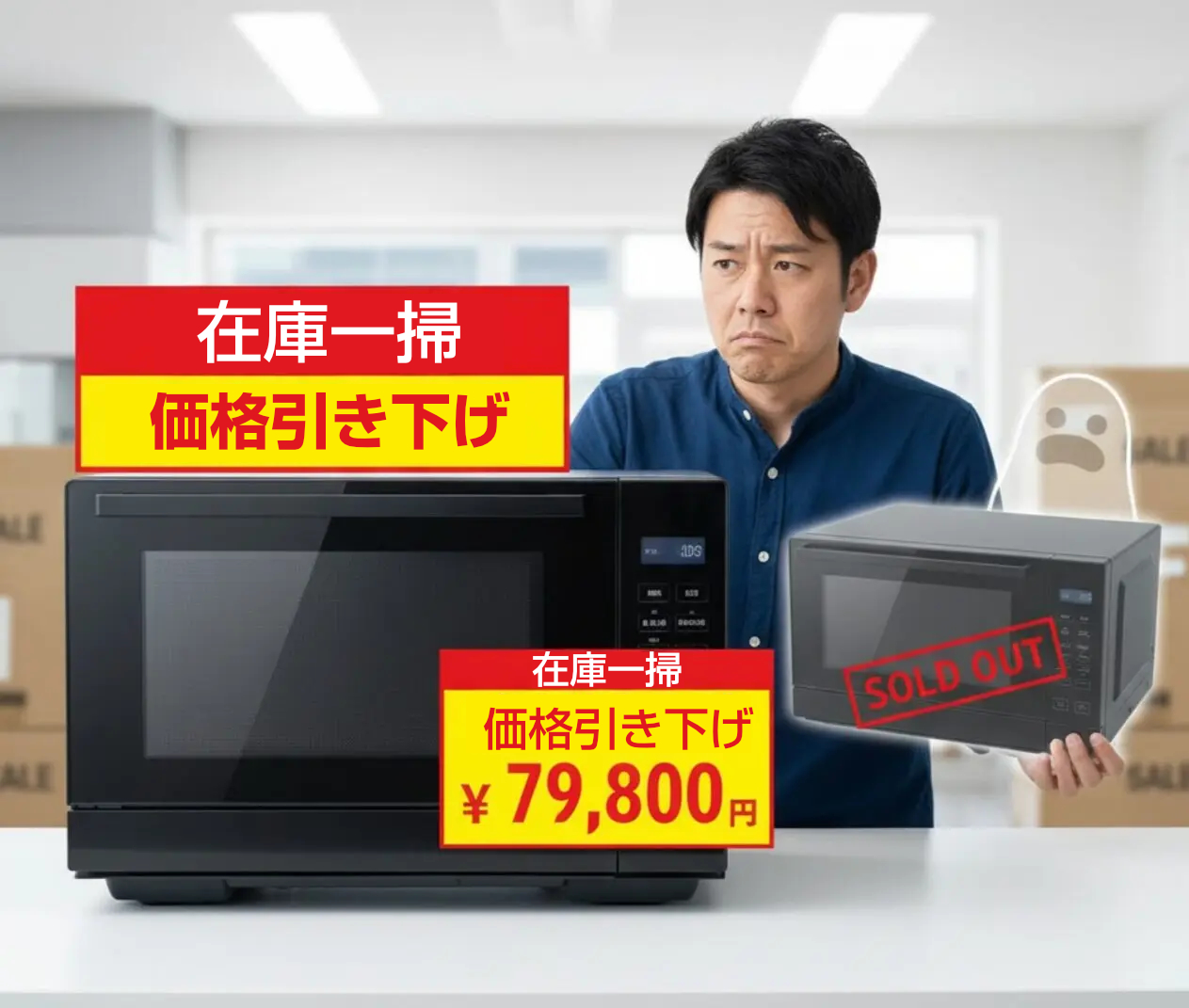

「じゃあ、指定価格の商品は未来永劫、絶対に安くならないの?」と思うかもしれませんが、実は例外があります。それは皮肉なことに、メーカーの戦略が「失敗」した製品です。

例えば過去に、約13万円という高価格で発売された高機能電子レンジがありました。しかし、市場ではその価格に見合う価値が認められず、販売が極端に苦戦しました。その結果、パナソニックは発売からわずか1ヶ月程度で、自ら指定価格を引き下げるという異例の対応をとりました。

実はデータによると、指定価格商品の約85%は何らかの形で価格改定が行われています。しかし、これは私たちが期待する「セール」とは少し違います。

安くなる=人気がない?

価格が恒久的に下がるのは、基本的に「当初の価格設定が高すぎて売れなかった」というケースが多いです。逆に言えば、本当に人気のある商品は価格が維持されます。「安くなるのを待つ」ということは、「人気がなくて売れ残るのを待つ」ことに近い賭けになってしまうのです。

ドラム式洗濯機は安くならない?

私たちが最も気になっている人気商品、例えば「ななめドラム洗濯乾燥機(LXシリーズなど)」はどうでしょうか。結論から言うと、これらは商品力が圧倒的に高く、指名買いが多いため、価格がほとんど下がりません。

指定価格制度は、「他社に負けない商品力」がある場合に最大の効果を発揮します。「高くても、パナソニックの洗剤自動投入機能が欲しい」「このデザインじゃなきゃ嫌だ」という顧客がいる限り、メーカーは価格を下げる必要がないのです。

実際、人気モデルは発売から次期モデルが出るまでの1年間、価格グラフが定規で引いたように横一直線になることが珍しくありません。「決算期になれば…」と待っていても、1円も下がらないまま在庫がなくなり、購入機会を逃すという「失敗」が最も起きやすいのがこのカテゴリです。

ナノケアはいつ買うのが正解か

美容意識の高い方に大人気のヘアドライヤー「ナノケア」シリーズも、指定価格の優等生です。価格は約4万円〜5万円とドライヤーとしては非常に高額ですが、それでも飛ぶように売れています。

あるデータでは、ナノケアの特定モデルは約1年半もの間、価格が一切下落しなかったそうです。この事実を踏まえると、「いつ買うのが正解か」という問いへの答えはシンプルになります。

「欲しいと思ったその日」が、一番の買い時です。

もし1年待っても価格が同じなら、今日買って1年間使い倒した方が、日割り計算でのコストパフォーマンスは圧倒的に良くなります。「来月安くなるかも…」という淡い期待で髪のケアを先延ばしにするのは、もったいない選択と言えるでしょう。

高い買い物で後悔しないために

指定価格の商品は確かに高いです。購入ボタンを押すのに勇気がいりますよね。でも、実際に購入した人の口コミやレビューを見ると、意外にも「後悔した」という声は少ないのです。

むしろ、「安く買おうとして妥協した他社製品」よりも、「高くても納得して買った指定価格製品」の方が、愛着が湧きやすいという心理効果(ポスト・パーチェス・ラショナリゼーション)も働きます。

「値引き交渉ができなかった」という不満は、製品が届いてその性能を実感すれば、「良い買い物をした」という満足感に変わります。価格そのものよりも、「この機能が自分の生活をどう変えてくれるか」にフォーカスすることが、失敗しない買い物の第一歩です。

パナソニック指定価格、値下げ時期の「失敗」回避戦略

制度の仕組みと現状がわかったところで、ここからは具体的な「攻略法」をお伝えします。値引き交渉ができない状況下で、私たちはどう立ち回り、どのタイミングを狙えばいいのでしょうか?

従来の「モデル末期」待ちは無駄

まず、私たちの頭の中にある「家電購入の古いOS」をアップデートする必要があります。それは、「新製品が出る直前(モデル末期)は在庫処分で投げ売りされる」という常識です。

指定価格制度以前は、販売店が在庫を抱えていたため、新モデルが入荷する前に旧モデルを売り切る必要がありました。しかし現在は、売れ残った旧モデルはメーカーに返品されます。つまり、店頭で大幅な値引きをしてまで売り切る理由が、お店側にはもうないのです。

「型落ち狙い」で秋口まで待っていたら、安くなるどころか、商品がメーカーに回収されて店頭から消えてしまった…というケースが増えています。指定価格商品に関しては、モデル末期待ちはハイリスク・ローリターンな戦略になりつつあります。

唯一の狙い目!期間限定セール

「じゃあ、絶対に定価で買うしかないの?」というと、希望はあります。唯一にして最大の狙い目は、メーカー(パナソニック本社)が主導する「期間限定セール(指定価格の引き下げ)」です。

これは、個別の販売店が行うものではなく、メーカーが在庫調整や販売促進のために、全国一斉に行うキャンペーンです。「この2週間だけ、指定価格を2万円下げます」といった形で、予告なく突然始まります。

このセールの特徴

- 期間が短い: 多くの場合、2週間〜1ヶ月程度の期間限定です。

- 全国一律: どこの量販店でも、AmazonなどのECサイトでも、一斉に同じ価格になります。

- 不定期: 「決算期だから」といって必ずあるわけではなく、メーカーの在庫状況次第です。

これこそが、指定価格制度における「本当の値下げ時期」です。このタイミングを逃さないためには、こまめに価格コムなどの推移をチェックするか、家電量販店のアプリをお気に入り登録して通知を受け取れるようにしておく「情報戦」が必要です。

日立も追随?競合の動向

「パナソニックが高いなら、他メーカーにしようかな」と考える方もいるでしょう。しかし、ここにも注意が必要です。実は、競合である日立(日立グローバルライフソリューションズ)も、この指定価格制度に追随し始めています。

日立も「ビッグドラム」などの一部の高付加価値製品で、パナソニックと同様のスキームを導入しました。メーカーにとっては、価格競争に巻き込まれずに利益を確保できるこの仕組みは非常に魅力的なのです。今後、この流れは他のメーカーや他の製品カテゴリにも広がっていく可能性があります。「他社なら安く値切れる」という常識も、少しずつ過去のものになりつつあるのです。

キャッシュバックキャンペーンは?

直接的な「値下げ」ではありませんが、絶対に見逃せないのが「キャッシュバックキャンペーン」です。これは、指定価格(店頭表示価格)は変えずに、購入後にメーカーから直接現金や電子マネーが還元される仕組みです。

メーカーとしては、指定価格を崩してブランド価値を下げることなく、実質的な値下げでお客さんを呼べるため、頻繁に利用される手法です。

実質価格で考えよう

例えば、「指定価格30万円」の洗濯機でも、「応募者全員に3万円キャッシュバック」があれば、実質27万円で購入できます。購入前には必ずパナソニックの公式サイト「キャンペーン一覧」ページをチェックし、現在進行形のキャンペーンがないか確認しましょう。これを知らないだけで数万円単位の損をしてしまいます。

エアコンや食洗機の買い時

洗濯機やドライヤーだけでなく、エアコンの最上位モデル(LXシリーズなど)や、人気のフロントオープン型食洗機なども指定価格の対象です。これらの「買い時」はどう判断すべきでしょうか。

エアコンの場合

エアコンは季節商品なので、夏前の需要期には価格が維持されます。指定価格商品であっても、需要が落ち込む時期(秋〜冬)にメーカー主導のテコ入れが入る可能性はゼロではありませんが、基本的には「工事が空いている時期」を優先した方が賢明です。

食洗機の場合

食洗機は、新築やリフォームのタイミングで購入することが多いため、「待ち」の戦略がとりづらい商品です。また、設置工事が必要なため、価格を気にして繁忙期(3月〜4月)に重なると、工事予約が取れないという別のトラブルに見舞われます。「欲しい時が買い時」の原則が最も当てはまるカテゴリと言えるでしょう。

パナソニック指定価格、値下げ時期の「失敗」しない買い方

最後に、これまでの情報を整理して、指定価格時代の「失敗しない買い方」をまとめます。

かつてのように「店員さんと粘り強く交渉して安く買う」「モデル末期の投げ売りをひたすら待つ」という方法は、指定価格商品においては通用しないばかりか、購入機会を逃す「失敗」のもとです。

これからの私たちには、大きく分けて2つの戦略しかありません。

- 戦略A【価値重視】:即時購入タイプ 「価格はいつ買っても変わらない」という安心感をプラスに捉える。日々の価格変動にストレスを感じることなく、欲しいと思った時に買い、すぐに便利な生活をスタートさせる。

- 戦略B【好機重視】:情報収集タイプ 唯一のチャンスである「メーカー主導の期間限定セール」や「キャッシュバック」を虎視眈々と狙う。アプリやメルマガを駆使し、セールが来たら即座に動く準備をしておく。

自分はどちらのタイプなのかを決めることが、新しい家電選びで満足するための鍵となります。制度を正しく理解して、ぜひ納得のいくお買い物をしてくださいね。

※本記事の情報は執筆時点のものです。指定価格の対象製品や制度の運用は変更になる可能性があります。正確な最新情報は必ず各メーカーや販売店の公式サイトをご確認ください。

参考